研究ハイライト

運命に抗い生きる原生生物:

アセトスポラはDNA上の負の突然変異をRNA編集の活用によって克服していた

2025.03.13

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 国立大学法人東北大学

- 東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所

- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

- 国立大学法人愛媛大学

- 公立大学法人福井県立大学

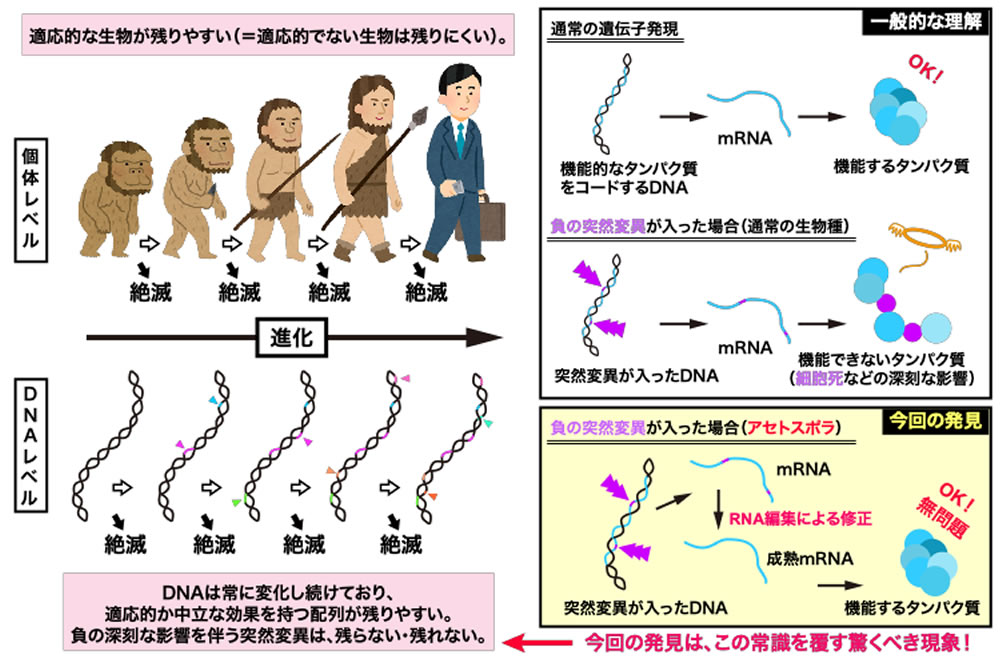

国立研究開発法人 海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 深海生物多様性研究グループの矢吹 彬憲 主任研究員は、東北大学大学院農学研究科 藤井 千早 大学院生(当時)、農業・食品産業技術総合研究機構 矢﨑 裕規 研究員、愛媛大学 大林 由美子 講師、福井県立大学 高尾 祥丈 准教授らと共同で、難培養性原生生物・アセトスポラの培養株化に成功しました。培養株を用いた分子生物学的な研究から、アセトスポラはミトコンドリアDNA上に生じた突然変異をRNAとして転写した後に修正し遺伝子としての機能を維持していることを発見し報告しました。本発見は、RNA編集現象の機能的な多様性に関する理解の深化につながるだけでなく、生物の分子進化に関する従来の理解に一石を投じる驚くべきものです。

真核生物は細胞内に核やミトコンドリアなどの構造を有する生物で、およそ21億年前に誕生し、多様な系統へと枝分かれ進化してきました。そこには動物や陸上植物など多細胞生物とともに多様な原生生物(陸上植物・後生動物・真菌を除いた真核生物の総称)が、含まれます。多くの原生生物は、体細胞サイズが小さく肉眼では認識しづらいことに加え、難培養性の生物も多く、その多様性の全貌や生態学的役割に関する理解は未だ限定的です。また原生生物が進化の中で獲得した様々な形態的・分子生物学的な特徴に関しても未だ多くの謎が残されています。本研究における対象生物であるアセトスポラは主に海産無脊椎動物に感染する寄生性原生生物のグループであり、一部の種は水産資源生物に感染することから防除対象としても注目されている生物群です。しかしながら、これまで培養株として確立されたアセトスポラは報告されておらず、その分子生物学的な知見は限定的な状況にあり、その研究進展が期待されていました。

本研究では、東京湾および駿河湾よりアセトスポラの新規生物を発見し培養株として確立することにまず成功しました。そこからミトコンドリアゲノムの解読と発現遺伝子解析を行い、アセトスポラのミトコンドリアにおいてRNA編集と呼ばれる塩基配列の書き換え現象が起こっていることを見出しました。RNA編集が起こっている場所と前後の変化を精査した結果、アセトスポラのRNA編集はミトコンドリアゲノム上で起こってしまった突然変異をmRNAとして転写された後に元々あった配列あるいはそれに近い配列へと修復し、最終的に生合成されるタンパク質の機能を維持していることが分かりました。さらに、このRNA編集を引き起こすメカニズムについても解析を進め、これまで後生動物型と陸上植物型として知られていた編集メカニズムを活用している可能性が高いことも見出しました。今回発見されたアセトスポラのRNA編集現象は、真核生物におけるRNA編集の進化は従来の想定よりも遥かに複雑であり、その機能と役割も多様であることを示しています。またこの「運命に抗い生きるためのしたたかな生存戦略」とも言える現象は、従来の生物進化の常識に反する驚くべきものと言えます。本研究で示されたRNA編集現象とこの現象を駆動するメカニズムに関する研究が今後さらに進むことで、ゲノムと遺伝子の進化に関する理解が深まるだけでなく、ミトコンドリアにおける遺伝子編集技術の活用にも通じる可能性があります。またアセトスポラの培養方法が確立されたことから、寄生生物としてのアセトスポラの生態学的な役割に関する研究も進展し、海洋生態系のより正確な理解が進むと期待されます。

本研究はJSPS科研費20K06792・19H03033・23K23687(基金化以前22H02422)の助成を受けて実施されました。本成果は、「Microbes and Environments」に3月15日付け(日本時間)で掲載されました。

論文

タイトル:Massive RNA editing in ascetosporean mitochondria

著者:矢吹 彬憲1,2,3, 藤井 千早1,2, 矢﨑 裕規4, 多米 晃裕5, 水野 恵子1, 大林 由美子6, 高尾 祥丈7

1. 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 地球環境部門

2. 国立大学法人 東北大学 大学院 農学研究科

3. 東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)

4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

5. 株式会社マリン・ワーク・ジャパン

6. 国立大学法人 愛媛大学 先端研究院 沿岸環境科学研究センター

7. 公立大学法人 福井県立大学 海洋生物資源学部